こんにちは。ひとつなぎ株式会社の伊藤です。

前回は事業承継から見えてきた新しい可能性についてお話ししました。今回は「理想の組織づくり」というテーマで、私たちの目指す姿と、そこに向けた取り組みについてお伝えしたいと思います。

私たちの理想は心理的安全性のある組織

私たちが目指しているのは、スタッフ全員が同じビジョンを共有し、同じ温度感で仕事ができる組織です。トップダウンで全てを決めるのではなく、一人ひとりが経営感覚を持ち、自分事として捉えられる。そして、役職に関係なく対等に意見を交わせる、心理的安全性の高い環境。それが私たちの理想です。

去年、私たちは社名を変更し、ミッション・ビジョンも見直しました。これらは年3回の全体研修や毎月の店長会議、月次会議で共有を重ねています。徐々に浸透しており、現状だと50%程度の浸透率といったところでしょうか。

売上が思うように伸びない時、どうしてもスタッフは数字だけを追いかけがちです。でも、本当に大切なのは「お客様が何を必要としているか」というところ。私たちのミッションである「お客様の心豊かな暮らしを創造する」という原点に、常に立ち帰ることを意識しています。

チームスポーツから学んだ組織論

この理想の原点は、私の幼少期から大学まで続けたチームスポーツの経験にあるかもしれません。野球やサッカーのチームでは、監督が明確な方向性を示し、選手一人ひとりが自分の役割を全うします。例えば野球では、ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手、それぞれに求められる役割は異なりますが、チームの勝利という共通の目標に向かって、各々の強みを活かしながら支え合います。

最近の例で言えば、ロサンゼルス・ドジャースの組織運営に大きな共感を覚えます。ロバーツ監督は、大谷翔平選手のようなスーパースターが揃うチームでありながら、特別扱いすることなく、個人を尊重しつつチームとして機能させています。特に印象的だったのは、2024年9月頃に年齢の高いベテラン選手から若手への世代交代を決断したこと。ファンに愛されていた選手を送り出し、チーム全体の強化を優先するという、非常に難しい決断でした。このような目利きの鋭さと、組織全体のバランスを考えた采配には学ぶことが多区ありました。

また、コロナ禍での経験も、私たちの組織づくりに大きな影響を与えました。事業がうまくいかなくなり、会社の方向性が見えづらくなってしまって。その時、「会社はこれからどこに向かうのだろう」という不安から、退職者が増えてしまいました。

私たちは退職を「卒業」と呼んでいます。退職後も別の形で一緒に働くご縁もあり、完全な別れではないという思いを込めています。しかし、長く働いてくれた人たちの不安に十分に応えられなかったという反省から、より明確な方向性を示し、丁寧なコミュニケーションを心がけるようになりました。

自主性を創造する研修の実施

この理想を実現するため、様々な取り組みを行っています。

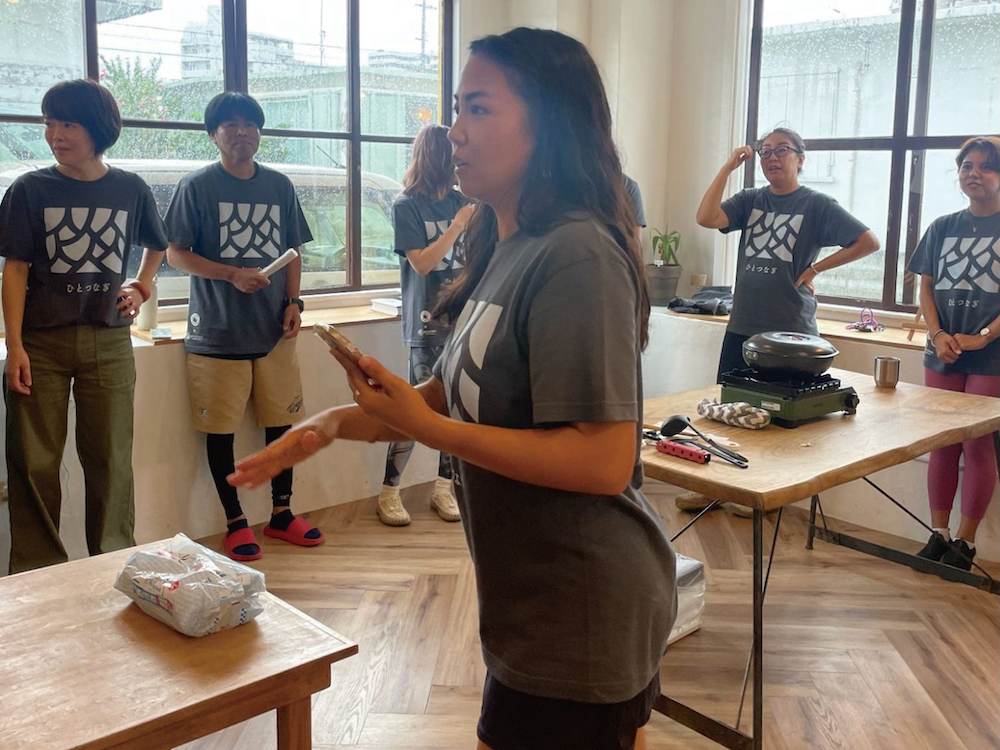

まず特徴的なのが、年3回の全体研修です。ここで大切にしているのは、研修の企画から実施まで、すべてをスタッフ主体で行っているということ。会社から「これをやりなさい」という指示はありません。スタッフからアイデアを募り、そこから生まれた企画を実現していきます。

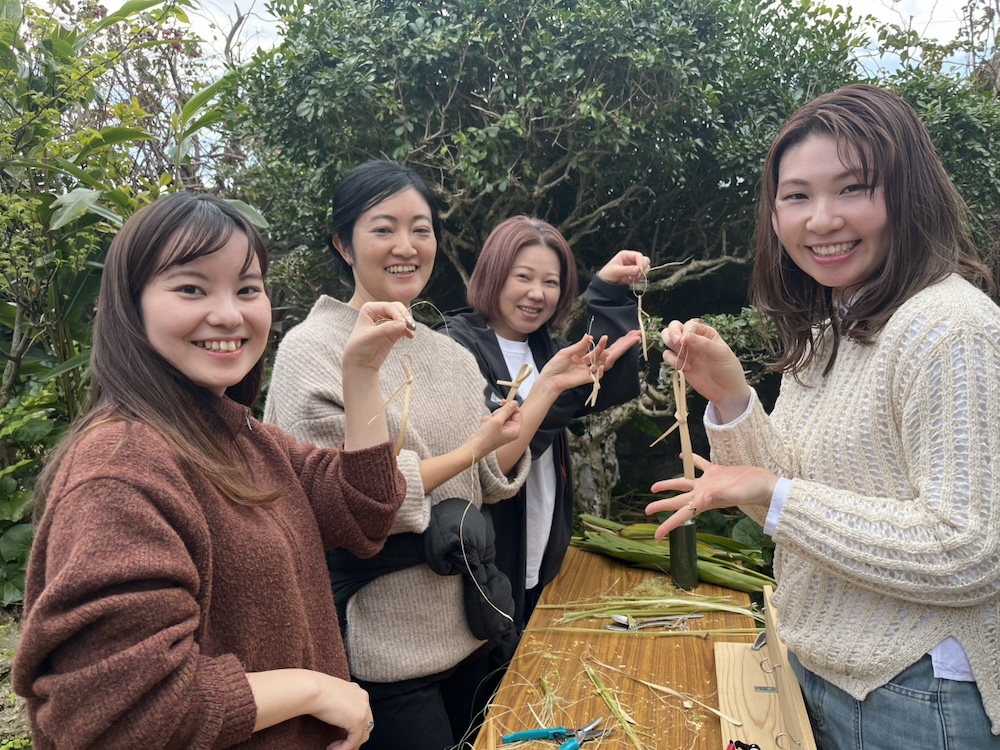

例えば、最近の研修ではスパイスカレー作りやOISTでのワークショップを実施しました。また、アロマ部門のスタッフが講師となってワークショップを開催したり、逆にアソビバワークスのスタッフが研修を企画したり。確かに業務と並行しての企画運営は大変ですが、この経験を通じて参画意識が高まり、今では研修自体を楽しみにする文化が育ってきました。

また、他社との連携から学ぶ機会も大切にしています。例えば、八重瀬町の株式会社トリム社様との出会いは、私たちに新しい可能性を見せてくれました。私たちのアロマ部門「ペタルーナ」では、精油の容器としてガラス瓶を使用しているのですが、使用後の瓶の処理が課題でした。そこでトリム社様と連携し、お客様が使い終わった瓶を回収してエコポイントとして還元する仕組みを作り、さらにその瓶を再利用して新商品を生み出すことができました。このような取り組みは、SDGsの観点からも、ビジネスの観点からも大変勉強になりました。

さらに、社員からの提案で新しい連携も生まれています。瀬底島の島遊舎かぁらんやー様との協業は、月桃という共通点から始まり、今では体験型ワークショップの実現に向けて準備を進めているところです。

数字の面でも、大きな変化が起きています。毎月の店長会議や月次会議では、数字の見える化を進めています。当初は本部経費という考え方に馴染みがなかったスタッフも、継続的な共有により、経営感覚が育ってきました。例えば「なぜ利益が出ないのか」「本部経費はどのように分配されているのか」といった点も、今では共通言語として話し合えるようになっています。

特に工夫しているのが、多店舗運営におけるコミュニケーションです。私たちの組織は女性スタッフが約8割を占め、子育てとの両立など、特有の課題があります。シフトの要望には柔軟に対応し、体調管理や家庭の事情にも配慮しています。

また、女性特有の悩みや相談事については、私が直接聞くのではなく、同性である女性マネージャーを通じてヒアリングを行うなど、きめ細かなサポートを心がけています。以前は定期的な1on1ミーティングができていなかった時期もあり、それが退職につながってしまった反省から、今では丁寧なコミュニケーションを重視しています。

私自身も各店舗に足を運び、世間話を交わしたり、立ち話をしたりと、壁を作らないよう心がけています。以前は飲み会などでコミュニケーションを取る機会も多かったのですが、今はなかなか難しい状況です。その分、日々の何気ない会話を大切にしています。

事業部間の連携も強化しています。以前は「ペタルーナ」「アソビバワークス」がそれぞれ独立した会社のような雰囲気でした。しかし、社名変更を機に、事業部間のつながりを意識的に作っていきました。その結果、ペタルーナのワークショップをアソビバワークスで開催したり、アソビバワークスのイベントにペタルーナの商品を販売したりと、新しいシナジーが生まれています。

10年後のために事業部間での責任者の育成

将来的には、ペタルーナやアソビバワークスを分社化し、それぞれが独立した企業として成長していくことを構想しています。その際、代表は必ずしも親族である必要はなく、意欲と実力のあるスタッフから選ばれることを期待しています。

これは「家業」からの脱却を目指す試みでもあります。私自身、経営の難しさを日々感じていますが、同じ温度感で経営に携わってくれる仲間と共に成長していくことで、組織としてワンステップ上がれると考えています。

今、私たちは数字の見える化を進め、全事業部での黒字化が見込める状況になってきました。この土台があるからこそ、次のステップとして各事業の自立を考えることができます。分社化は、単なる組織形態の変更ではなく、それぞれの事業がより専門性を高め、独自の価値を生み出していくための選択です。

特に嬉しいのは、事業部間の連携が生まれ始めていることです。以前は別会社のような雰囲気だった事業部間で、今では相互に刺激し合い、新しいアイデアが生まれています。この関係性を大切にしながら、それぞれが独立した強い組織へと育っていってほしいと考えています。

お客様の心豊かな暮らしに貢献するために

私たちの商品やサービスは、必ずしも生活必需品ではありません。しかし、「自然と人をやさしさでつなぎ、お客様の心豊かな暮らしに貢献する」という会社のミッションの通り、お客様の生活に彩りを添える、必要な時に必要とされる存在でありたいと考えています。

アロマ製品やキャンピングカー、研修事業など、私たちのサービスはお客様の日常に寄り添うものです。一つひとつは小さなことかもしれませんが、必要とされる時に、お客様の心を豊かにできる存在でありたい。それが私たちの目指す姿です。

その実現のためには、スタッフ一人ひとりが自律的に考え、行動できる組織であることが大切です。なぜなら、スタッフが自ら考え、お客様に向き合えてこそ、本当の意味での価値を提供できるからです。

まだまだ道半ばではありますが、これからもスタッフと共に、理想の組織づくりを進めていきたいと思います。全ては、リーダーである私がしっかりと方向性を示し、それをスタッフが自律的に実現していく。そんな組織を目指して、一歩一歩進んでいきます。